株式投資を始めたばかりの方にとって、株価指標の見方は難しく感じます。

なぜなら、経済について詳しくないと、初めて目にするような用語があまりにも多いからです。

こんなに指標があったら、何を見ればいいのか分からない…

投資初心者が口座開設後に、一番の悩み・つまづくのは、この株価指標の見方なのです。

これは、私が証券会社に入社したときに、同じく一番悩んだことなので、迷われる気持ちはよく分かります。

しかし、証券会社での経験から、数ある株価指標の中でも優先して確認すべきものとポイントがあることに気づきました。

そのため、本記事では投資初心者が迷いやストレスなく、株価指標が読めるようにポイントを絞って解説していきます。

特に、楽天証券の株アプリ「iSPEED」を使って株価指標を確認する方法を初心者向けにわかりやすく解説します。

- 株価指標の基本(時価総額・PER・EPS・売上高)

- iSPEEDアプリでの確認方法

- 初心者が間違えやすいポイントと注意点

- 株価指標を投資判断に活かすコツ

まだ口座を持っていない方は、まずこちらから▼

iSPEEDは口座があれば全機能無料です。ただいまキャンペーン中で締め切り間近です!

目次

株価指標とは?初心者が知っておきたい基本

株価指標とは、企業の規模や収益性、投資の割安さなどを数値で表したものです。

指標を正しく理解することで、株価の「高い・安い」を判断するヒントになります。

代表的な株価指標には以下があります。

- 時価総額:企業の規模を表す

- 売上高:事業の大きさを表す

- PER(株価収益率):株価が割高か割安かを判断する

- EPS(1株当たり利益):1株あたりのもうけを表す

特に、この4つの指標は、株価指標の基本としてぜひ押さえておきたいです。

順に各4つの指標について詳しく、解説していきます。

iSPEEDで株価指標を確認する方法

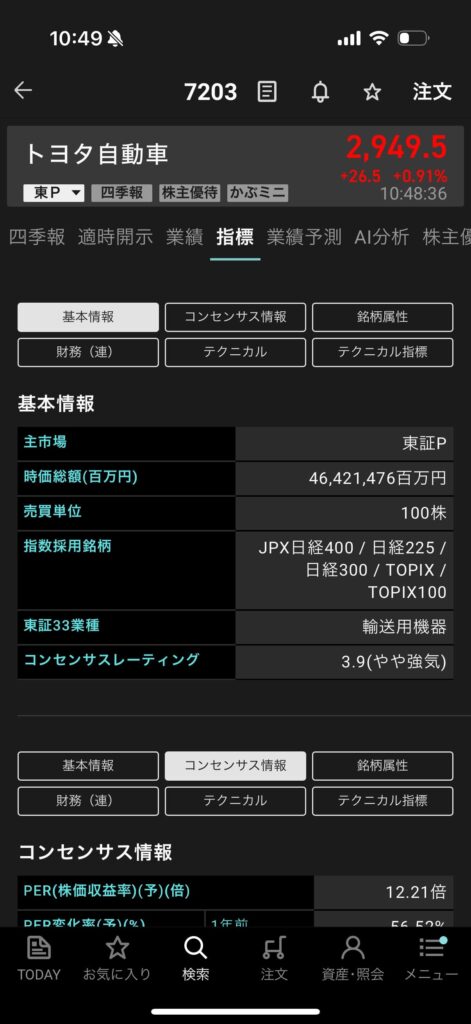

楽天証券の「iSPEED」アプリでは、銘柄詳細画面から主要な株価指標を確認できます。

①アプリを開いて上部の「銘柄or銘柄コード」で銘柄を検索

②銘柄名(トヨタ自動車)の下の「指標」をタップ

③PER・EPS・PBR・配当利回りなどが確認可能

実際に画面を開きながら確認すると理解が早まります。

初心者が押さえるべき4つの株価指標

①時価総額

時価総額は、以下の計算式から成り立っています。

時価総額 = 株価 × 発行済株式数

時価総額は、企業の大きさを示します。大きさとは、「価値」のことです。

なぜ会社の価値(時価総額)を確認することが重要なのでしょうか?

例えば、投資信託(インデックスファンドなど)は、基本的にこの「時価総額が大きい会社」ほど、たくさん組み込むというルールで運用されています。

投資信託とは、各会社が発行している株式をセットにしたものです。

つまり、投資信託に時価総額が高い会社の株式が組み込まれると、多くの投資家からの投資対象となります。結論をいうと、会社の株式が購入されやすくなります。

会社の株式の購入数が増えると、株式の価値が上がるので株価も上昇していきます。

株式市場では「世の中から価値が高いと認められている会社」に自動的に多く投資する仕組みになっているのです。

つまり、

②売上高

売上高は、以下の計算式から成り立っています。

売上高 = 単価 × 販売数量

売上高は、経費を引く前の商品やサービスが売れた金額の「総額」を表しますが、「売上高が大きい=利益が大きい」わけではありません。

売上高が高くても、最終的な利益が出ていなければ意味がありません。

ちなみに、利益は売上高から、その商品を作るにあたった費用を全て取り除いて、最終的に手元に残る金額です。

売上高から当期純利益までを1つの数式にまとめると、以下のようになります。

当期純利益 = (売上高 – 原価 – 販管費 + 営業外損益 + 特別損益) – 法人税等

各項目をまとめた表が以下になります。確認するとイメージしやすくなります。

| 項目 | 計算内容 | 意味 |

| 売上高 | お客さんが支払った総額(スタート) | |

| 原価 | (売上原価) | 商品を作るのに直接かかったお金 |

| 経費 | (販管費) | 給料・広告・家賃などの運営費 |

| 財務等 | (営業外損益) | 利息の受け取りや支払いなど |

| 特例 | (特別損益) | 資産売却や災害など、今年限りの損益 |

| 税金 | (法人税等) | 国に納める税金(最終コスト) |

| 純利益 | 最後に手元に残るお金(ゴール) |

コストがかかりすぎて利益が出ていない企業もあるため、利益とのバランスが重要です。

③PER(株価収益率)

PERは、以下の計算式から成り立っています。

PER = 株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)

私は証券会社時代も、現在の個人投資でも特にこの指標を重要としています。

なぜなら、PERは株価が割安か割高か判断できる指標だからです。

株価が割安というのは、単にその会社の株式の価値が低いわけではありません。

投資家から見て、その会社の株式が低いと見積もられていると判断できます。

しかし、以下のような疑問も出てきます。

そんな疑問にお答えするために、以下に最新の株価データ(2026年時点の予測値や直近実績ベース)を用いて、「株価の数字」と「割安・割高」がいかに別物であるかを具体的に比較します。

今回は、日本を代表する企業の中から対照的な2社を例に挙げます。

見た目は「高い」が、実は「割安」な例:信越化学工業 (4063)

世界シェア1位の半導体シリコンウェハを持つ超優良企業です。

- 株価:約6,200円(パッと見、数千円するので「安くはない」印象)

- 1株利益 (EPS):約450円

- PER:約13.7倍

筆者がPERを確認した場合:

株価は6,000円を超えていますが、PERは日本市場の平均(15〜16倍)を下回っています。これは、「世界トップの技術力と稼ぐ力があるのに、利益に対して株価はまだ控えめ(割安)」と判断される材料になります。

筆者が出した結論:

現状の利益に対して、株価はまだ「割安」と判断できるため、買いだな

見た目は「安い」が、実は「割高」な例:楽天グループ (4755)

ポイント経済圏で有名ですが、モバイル事業への投資が続いている企業です。

- 株価:約900円(1,000円以下で、初心者でも「買いやすい」値段)

- 1株利益 (EPS):約25円

- PER:約36倍

筆者がPERを確認した場合:

株価は900円と「お手頃」に見えますが、PERで見ると信越化学の2倍以上です。これは、「今の利益水準からすると、将来の成長への期待(プレミアム)がかなり乗っかった価格(割高)」であると推測します。

筆者が出した結論:

現状の利益に対して、投資家が期待以上に株式を買っている「割高」と判断できるため、株価がどこかで急落するリスクがあるから、様子見だな

比較まとめ

| 銘柄 | 株価(見た目) | PER(中身) | 評価のポイント |

| 信越化学 | 高い (6,200円) | 低い (13.7倍) | 実力に対して「お買い得」 |

| 楽天G | 安い (900円) | 高い (36.0倍) | 期待値込みの「ご祝儀価格」 |

④EPS(1株あたり利益)

EPSは、以下の計算式から成り立っています。

EPS = 純利益 ÷ 発行済株式数

EPSを簡単に言うと、会社が1年間で、株1株あたりいくら稼いだか?を表します。

このEPSは、PERの計算式の分母を構成しています。つまり、PERと同じくらい重要な指標と言えます。

なぜEPSが重要なのか?2つの理由があります。

- 株主の取り分が直感的にわかる

- 会社の利益は、最終的には株主のものです。

- EPSが「100円」なら、あなたが1株持っているだけで「会社が自分のために100円稼いでくれた」ことになります。

- 株価上昇のエンジンになる

- 株価は「期待値」で動きますが、その土台はEPSです。

- 「株価 = EPS × PER」という法則があるため、EPSが上がれば、理論上は株価も上がります。

EPSのイメージが湧きやすいように、「ピザ」で例えると、

会社が稼いだ「純利益」という1枚の大きなピザを、株主たちで分けるイメージです。

- 利益が増える(ピザが大きくなる)

→ 1枚あたりの量(EPS)が増える! - 自社株買いなどで株数が減る(分ける人数が減る)

→ 1枚あたりの量(EPS)が増える!

投資家は、単発のEPSよりも「EPSが毎年成長しているか(EPS成長率)」を非常に重視します。

売上が伸びていても、コストが膨らんででEPSが下がっている会社は「効率が悪い」と見なされ、株価も上がりにくくなるからです。

EPSは、実際の純利益を基にしているので、価値判断が明確にできます。そのため、EPSが増加傾向にあるのかをしっかり確認しましょう。

さらに一歩進んで「利益を出せる投資家」になるために

iSPEEDを使えば、いつでもどこでも瞬時に株価指標を確認できます。

しかし、大切なのは「表示された数字をどう読み解いて、次のアクションにつなげるか」です。やはり、実践で利用できるまでに仕上げる必要はあります。

PERが低いから割安だと思って買ったのに、さらに株価が下がってしまった…

そんな失敗を避けるためには、指標の「裏側」にある意味を正しく理解しておく必要があります。

そのためには、株式投資に関する書籍を何冊か読むことをおススメします。

証券会社時代にも、先輩からおススメされた本を何冊か読み込んでいました。特に本を読むと全体的な知識を網羅できることと、何冊も読むことで正しい情報なのかを認識できるようになります。

「投資」関係の本って、筆者が偶然成功した体験談や筆者の投資環境だからできたことなど、情報の信ぴょう性が怪しい本も何冊かありました。

そのため、1冊だけではなく何冊か手に取って読むことで、インプットする情報の質を上げることができるのです。

私は、iSPEEDの画面と照らし合わせながら、楽天Kobo(電子書籍)で投資の本を確認していました。

電子書籍なら、スマホ一台で「チャート画面」と「解説書」を交互に確認できるので、学習スピードが格段に上がります。

特に、以下の本はiSPEEDユーザーなら一読の価値ありです。

- 『株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす』ジェレミー・シーゲル (著)

- 『ウォール街のランダム・ウォーカー』バートン・マルキール (著)

💡 投資家への第一歩は「知識」への投資から

楽天Koboなら、購入後すぐに読み始めることができます。今なら楽天ポイントも貯まる・使えるので、そのポイントを投資にも利用できてお得です!

▼楽天Koboで投資関連のベストセラーをチェックする

株価指標を使った銘柄比較の例

まずは、以下の2社の実際のデータを使用して、株価指標を比較してみました。

銘柄比較表(2026年予測値ベース):

| 指標 | トヨタ自動車 (7203) | ディスコ (6146) |

| 業種 | 輸送用機器(自動車) | 電気機器(半導体装置) |

| 時価総額 | 約45兆円 (日本1位) | 約8兆円 |

| 売上高 | 約46兆円 | 約4,000億円 |

| EPS (1株利益) | 約350円 | 約1,200円 |

| PER (株価収益率) | 約10倍 | 約45倍 |

| 株価イメージ | 約3,500円(比較的安定) | 約55,000円(値動き激しい) |

筆者から見た銘柄分析

①トヨタ自動車:重厚長大の「絶対王者」

②ディスコ:高収益の「技術エリート」

最終的な投資判断:どちらに投資すべきか?

結論から言うと、「投資の目的」によって決まります。

「トヨタ自動車」に投資すべき人

「ディスコ」に投資すべき人

元証券マンからの「アドバイス」まとめ

もし、私が証券マンとして担当するお客様には助言をする場合は、以下のようにお伝えします。

私のおすすめは、まずはトヨタのような低PER・高時価総額の銘柄を土台にし、余剰資金でディスコのような高成長株を狙う「ハイブリッド戦略」です。

初心者が注意すべきポイント

以下は、上記で解説した4つの株価指標を見るうえで、注意すべきポイントを紹介します。

ここでの重要なポイントは、

別業界での銘柄比較する場合は、業界ごとの基準値を明確にしておくこと

例えば、日本取引所グループが業界ごとの株価指標の平均値を算出しています。

参考リンク:規模別・業種別PER・PBR | 日本取引所グループ

こういったサイトから、業界ごとの平均の基準値を確認して、銘柄比較を行いましょう。

以下、注意すべき3つのポイントです。

- 指標は単独では判断できない

- 業種による差

- 最新データを確認

iSPEEDをマスターしたら、次は「銘柄選び」のステップへ

iSPEEDで指標の見方がわかると、いよいよ「どの銘柄に投資するか」というワクワクする段階に入ります。

しかし、日本株だけでも約4,000近い銘柄があり、その中から自力で「これから上がる株」を見つけ出すのは、初心者にとって至難の業です。

そんな悩みを持つ方に支持されているのが、投資のプロによる情報サービスです。

プロが厳選した「今、注目すべき銘柄」を知る

自力で探すのも勉強になりますが、まずはプロが「なぜその銘柄を選んだのか?」という根拠に触れることが、上達への一番の近道です。

株式投資のプロが膨大なデータから高騰期待の銘柄を絞り込んで提供してくれるサービスとして、【株歴50年超のプロが今、買うべきと考える銘柄】を厳選して10銘柄紹介しています。

せっかくiSPEEDを使いこなせるようになったのだから、次は質の高い情報で勝負したい!

という方は、一度チェックしてみてください。

▼ プロが絞り込んだ【旬の厳選10銘柄】を確認してみる

まとめ|まずはiSPEEDで指標を確認してみよう

株価指標は、初心者が投資判断をするうえで必須の基礎知識です。

今回取り上げた4つの指標は、

数ある株価指標の中で、必ず押さえておきたい基本指標を解説しました。ぜひ、本記事を何度も確認して、基本を押さえておきましょう。

そのうえで、楽天証券アプリ【iSPEED】を活用して、株価指標を確認しましょう。

もっと幅広く株価指標を知りたい方は、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

最初は難しく感じても、アプリで実際に確認する習慣をつけると自然に理解が深まります。まずは一歩を踏み出して、理解することから始めましょう!

コメント