ニュースで「利上げ」や「金利上昇」という言葉を聞くたびに、自分の持ち株が下がるのではないかと不安になりませんか?

投資を始めたばかりの頃は、なぜ遠い国の金利や日銀の発表が、自分の資産に直接影響するのか分からず、戸惑うのが普通です。

実は、多くの個人投資家が「金利が上がれば株が下がる」という単純な理解だけで判断し、絶好の買い場を逃したり、逆に不必要な損切りをしたりしています。

なぜ、そうなってしまうのか?

今の相場は、単純な理論だけでなく、日銀のETF出口戦略など、複雑な要因が絡み合っているからです。

本記事では、証券会社時代に日米の金融政策と市場動向をウォッチしてきた知見と、最新の経済レポートを比較・検証した結果を紹介しています。

初心者の方でも、プロがどこに注目しているのかを最短ルートで理解できるよう整理しました。

この記事を読むことで、金利のニュースを見ても慌てることなく、次にどのセクターに資金を移動すべきか、自分なりの投資戦略が立てられるようになります。

結論から言えば、

「金利を制する者は、相場を制する」

といっても過言ではありません。

変化の激しい今だからこそ、正しい知識を身につけましょう。

目次

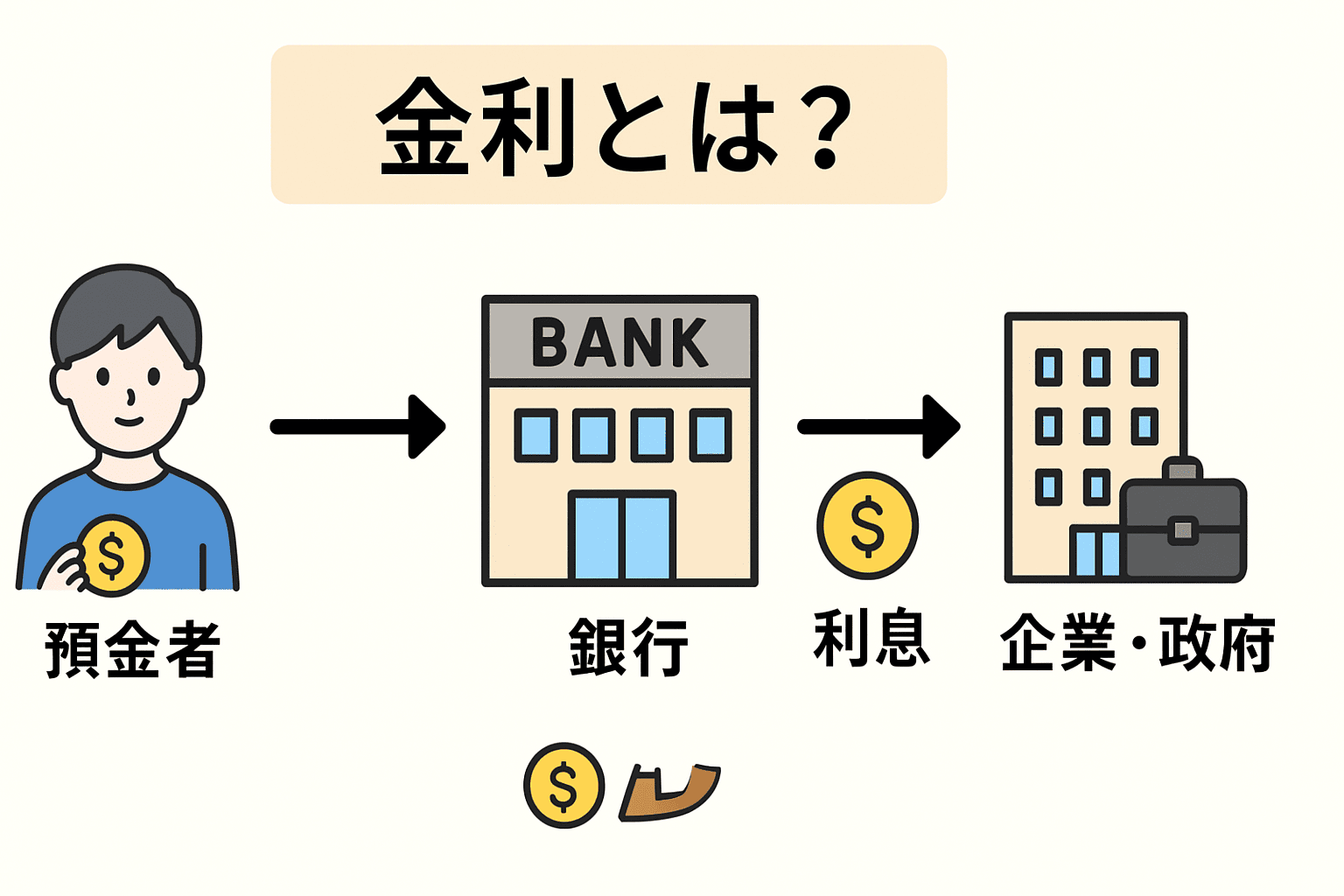

そもそも「金利」とは何か?

金利とは「お金を借りるコスト」のこと。

銀行に預けると利息がもらえるのも、誰かがそのお金を借りているからです。

金利は、景気を調整するための「経済のハンドル」のようなイメージです。

そして、金利と株価の関係を簡単に表すと、以下のようになります。

金利と株価の「シーソー」の関係

上記で確認したように、金利と株価には一方が上がればもう一方が下がるという、

「シーソーのような関係」があります。

なぜ金利が上がると株価が下がるのか?

主な理由は以下の3点です。

- 企業の借入コストが増える

- 金利が上がると、企業がお金を借りる際の利息が増えます。

- これが利益を圧迫し、将来の成長期待が下がるため、株が売られます。

- 理論株価(割引率)の影響

- 専門的な計算では、将来の利益を現在の価値に直す際、金利が高いほど「今の価値」が低く見積もられます。

- 特に成長著しい「グロース株」ほど、この影響を強く受けます。

- 預金や債券の方が魅力的になる

- 金利が上がれば、リスクを冒して株を買わなくても、預金や債券で確実な利息が得られます。

- その結果、資金が株から債券へ流出します。

日本市場の特殊要因:日銀の政策とETFの行方

日本の株価を読み解くには、中央銀行である「日本銀行(日銀)」の特殊な動きを知る必要があります。

特に重要な2つのポイントを、図解とともに解説します。

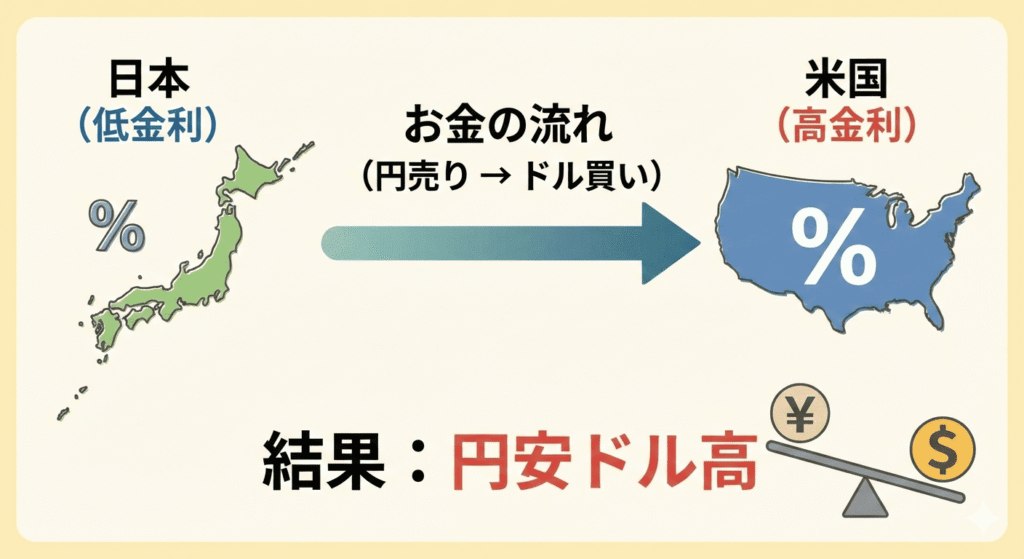

①金利「据え置き」が招く、円安と株価の複雑な関係

日銀が「金利を上げない(据え置き)」と決めると、一見、企業にお金が回りやすくなって株価にはプラスに見えます。

しかし、実際は「他国との金利差」が大きな問題になります。

以下の図は、日本とアメリカの金利差がどのように「円安」を引き起こすかを示したものです。

- 金利差による円安

- メリット

- デメリット

「金利据え置き=株価に追い風」という単純な図式ではなく、「行き過ぎた円安で生活やコストが苦しくなっていないか?」という視点を持つことが大切です。

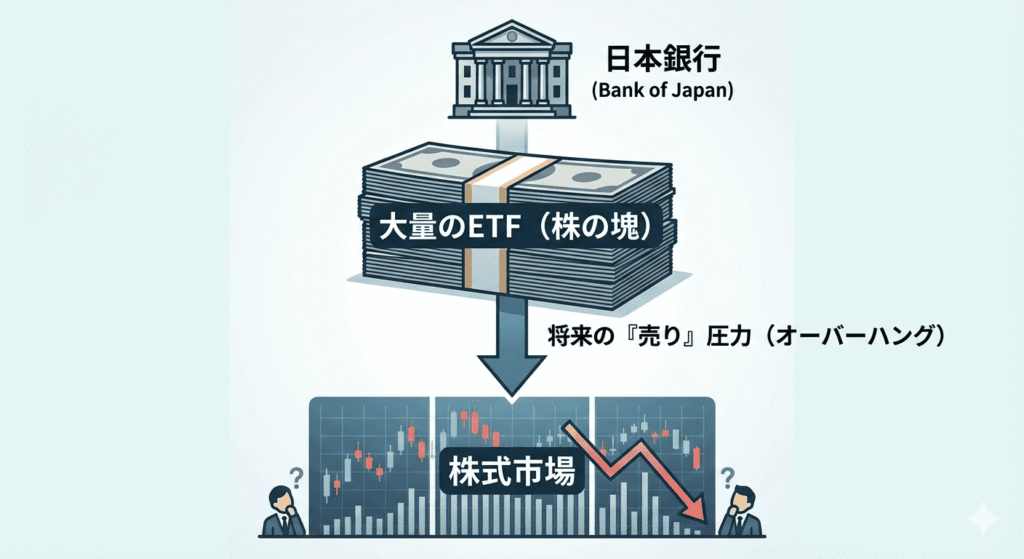

② ETF「爆買い」の出口戦略と市場へのプレッシャー

日銀は、景気を支えるために日本の株(ETF:上場投資信託)を大量に買ってきました。

現在、日銀は日本株の「最大級の株主」ですが、いつかはこれを手放さなければなりません。

次の図は、日銀が保有する大量のETFが、将来的に市場へどのような影響を与えるかを表しています。

- 「売り」のプレッシャー

- 図のように、日銀が保有する巨大な株の塊(ETF)が市場に放出されると、供給過剰になり株価が下がりやすくなります。

- これを専門用語で「オーバーハング」と呼びます。

- 収益悪化の懸念

- 金利が上がると、日銀が民間銀行に支払う利息が増え、日銀自身の収益が悪化します。

- これは「国のサイフの健全性」に疑問符がつくことになり、巡り巡って市場の不安材料になります。

- 「日銀は市場を混乱させないよう、100年単位の時間をかけてゆっくり売る」という案も出ています。

- すぐに暴落するわけではありませんが、「日銀がいつ、どうやって株を手放すか」というニュースは、長期投資家にとって最大の注目点です。

参照:トウシル(日銀1月会合、政策金利「据え置き」へ~ETF売却と悪化する収益の捉え方~(愛宕伸康) | トウシル 楽天証券の投資情報メディア)

米国利上げが日本株に与える影響

日米の金利と株価の関係は、

「米国がくしゃみをすれば、日本が風邪をひく」

とイメージしましょう。

つまり、世界経済の中心であるアメリカの金利動向は、日本株にダイレクトに影響します。

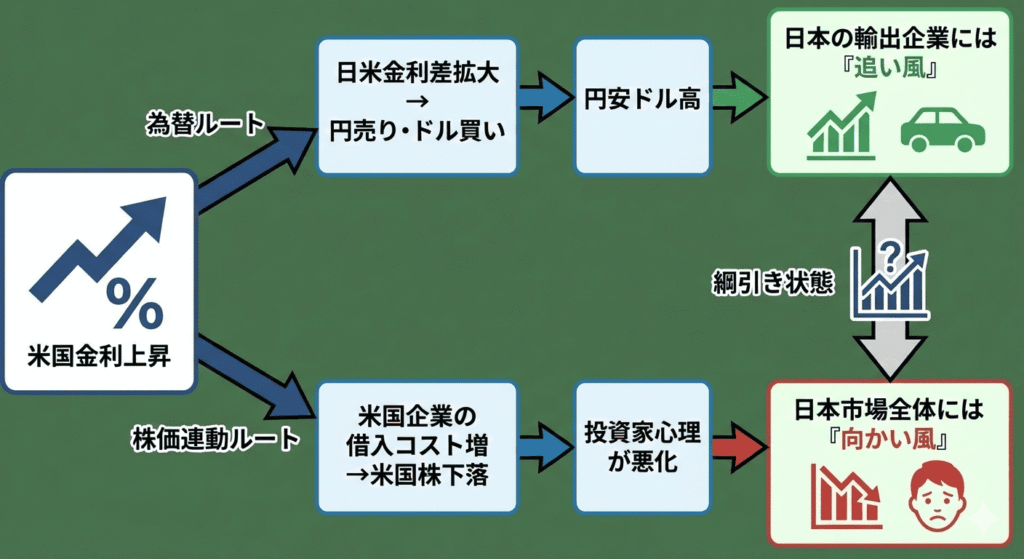

米国の金利が上がると、日本株には「プラスの風」と「マイナスの風」が同時に吹くことになります。その仕組みを図解で見てみましょう。

図のように、米国の金利上昇は2つのルートで日本に波及します。

【実例で確認!】日米の金利動向と株価への影響

現在アメリカでは、FRBが金利引き下げを示唆した場合、利下げ=株高の流れが期待されます。

以下は、 「米国10年債利回り」と「S&P500」の推移グラフになります。

つまり、米国の金利と株価の関係を表したグラフです。

2つのグラフを比較すると、

金利が下落=S&P500(代表的な株価指数)上昇しています。

次は、日本の金利と株価を確認してみましょう。

日本では、日銀がマイナス金利を解除して「緩やかな利上げ」へと動いています。

以下は、 日本の「10年国債利回り」と「TOPIX」の推移グラフになります。

2つのグラフを比較すると、

金利が上昇=円高・株式市場の一部調整が起きています。

このように、「金利差」=為替の動きにも影響します。

現在の相場は、この2つの力の「綱引き」

今の日本株は、

お互いがぶつかり合う、非常に繊細な「綱引き状態」にあります。

そのため、米国の金利発表や経済指標の結果によって、日によって「追い風」が強まったり、「向かい風」が強まったりと、株価が乱高下しやすくなっているのです。

投資家が取るべき戦略:金利局面ごとの賢い立ち回り

金利の状況に合わせて、投資先を使い分けるのが賢明です。

例えば、以下のように分散します。

| 金利の局面 | 有利になりやすいセクター | 理由 |

| 金利上昇期 | 銀行・保険(金融株) | 貸出利息が増え、収益が改善するため。 |

| 金利低下期 | 不動産・グロース株 | 借入負担が減り、成長への投資がしやすくなるため。 |

| 金利高止まり | 高配当株・ディフェンシブ株 | 景気に左右されにくい安定した収益が好まれるため。 |

このように、セクターで銘柄を分散して保有することで、金利の上下に影響が出にくいポートフォリオを作成することができます。

以下で、具体的な銘柄を紹介します。

金利局面ごとの具体的な銘柄選び

① 金利上昇期:銀行・保険・商社が主役

金利が上がり始めるときは、一般的に景気が強くなっている証拠です。

この時期は「お金を貸す側」や「実物資産を持つ側」が有利になります。

② 金利高止まり期:高配当・ディフェンシブで守りを固める

金利が高い水準で安定し、景気がやや減速し始める時期です。

派手な成長よりも「安定した現金収入」が評価されます。

③ 金利低下期:ハイテク・グロース株の反撃

景気が冷え込み、金利が下がり始めると、再び「成長(グロース)」にスポットライトが当たります。

【重要】日銀のETF出口戦略に備えた「銘柄選びのコツ」

前述の通り、日銀が将来的にETFを売却するリスクを考えると、

「日銀があまり持っていない銘柄」や「自社株買いに積極的な銘柄」を選ぶのが賢明です。

まとめ:情報を武器に「攻め」と「守り」の体制を整える

金利と株価の関係を理解することは、投資の「航海図」を持つようなイメージです。

2026年現在の日本市場は、日銀のETF売却や収益悪化など、これまでにない局面を迎えています。

- 基本はシーソーの関係

- 米国の利上げによる株価変動のメカニズムを常に意識する。

- 米国の利上げによる株価変動のメカニズムを常に意識する。

- 日銀の「出口」を注視

- 政策金利の据え置きだけでなく、ETF売却による「売り圧力」に備える。

- 政策金利の据え置きだけでなく、ETF売却による「売り圧力」に備える。

- セクター選定を柔軟に

- 金利上昇期なら金融、低下期ならハイテクと、資金の置き場所を最適化する。

知識を身につけたら、次は…

「正しい情報をいち早く掴み、迷った時に相談できる環境」を持つことが重要です。

賢い投資家が活用する2つの証券会社

今の相場を乗り切るために、以下の2社を使い分ける「2つ持ち」が最強の戦略です。

| 証券会社 | おすすめの活用法 | 初心者へのメリット |

| 楽天証券 | 「情報収集」のメイン基盤 | 今回引用した「トウシル」などの専門家分析が無料。さらに日経新聞が無料で読めるツール(日経テレコン)で金利ニュースを網羅できます。 |

| 松井証券 | 「相談・実践」のパートナー | 「株の取引相談窓口」があり、金利の影響で持ち株が不安になった時に専門スタッフに電話相談が可能。100年以上の歴史が生む安心感があります。 |

投資で最も怖いのは「分からないまま放置すること」です。

楽天証券でプロの視点を学び、松井証券のサポートで自分の判断を裏付けする。

この体制を作ることが、2026年の荒波を乗り越える近道となります。

コメント