あの時売っておけばよかった…

投資をしていれば、一度はそんな悩みを経験しますよね。

特に、含み損が膨らんでいく画面を見るのは辛いですよね。「いつか戻るはず」と自分に言い聞かせているうちに、さらに損失が拡大して身動きが取れなくなる。そんな経験はありませんか?

投資で最も難しいのは、実は「買うこと」ではなく「売ること」です。

出口戦略、つまりリスク管理ができていないと、せっかくの資産を増やすチャンスを自ら潰してしまいかねません。

私は以前、証券会社に勤務し、プロの現場で多くの投資判断を経験してきました。 その経験から私自身のマイルールとして、「含み損15%で損切り、含み益25%で利確」という極めてシンプルにして、リスク管理を行っています。

このルールを徹底することで、感情に左右されず損失を最小限に抑え、一方で着実に利益を確定させることができます。

また、浮いた資金を次のチャンスへ回せるため、常にポートフォリオを最適な状態に保ち続けることが可能になりました。

本記事では、この「15%/25%ルール」の具体的な運用の仕組みや、初心者の方でも今日から実践できる10のリスク管理術を解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは「いつ売ればいいのか」という迷いから解放され、資産を守りつつ増やすための手法を手にしているはずです。

投資の成否を分けるのは、才能ではなく「管理」です。ぜひ、一生モノのリスク管理術を身に付けてください。

目次

なぜ投資に「リスク管理」が必要なのか?

投資の目的は「資産を増やすこと」ですが、その大前提は「市場で生き残り続けること」です。

「生き残る」ってどういうこと?

つまり、長期的に投資を行っていける状態を維持することです。

その状態を実現するには、以下の2点が非常に重要になってきます。

【実践】明日からできる!投資のリスク管理方法10選

私が証券会社時代に学び、現在も実践している「年間100万円単位の資産を守る」ための技術を紹介します。

明日からでも取り組めるように、具体的なアクションについて紹介しています。

① 資産配分:現金比率を「年齢%」にする

リスク管理の第一歩は、投資に回さない「現金」をいくら持つかです。

- 具体策

- 明日のアクション

② 生活防衛資金:ネット銀行の「目的別口座」に隔離

投資資金と生活費が混ざると、暴落時にパニックになります。

- 具体策

- 明日のアクション

③ 出口戦略:購入と同時に「15%損切り・25%利確」の指値

「後でやろう」は失敗の元。買った瞬間に売りの予約を入れます。

株式投資などの指値注文(自分で決めた価格で売買)の場合、最長30日間の期間指定が可能になっています。

- 具体策

- 明日のアクション

2つの異なる注文を同時に発注し、どちらか一方の注文が成立(約定)した場合、もう一方の注文が自動的に取り消される(キャンセルされる)という仕組みです。

④ 分散投資:投資信託の「中身」を重複させない

同じような業種ばかりのファンドを複数持っていても分散になりません。

- 具体策

- 明日のアクション

⑤ 時間分散:一括購入を「12分割」する

今ある余剰資金を、一度に全額投入するのは投資ではなくギャンブルです。

- 具体策

- 明日のアクション

⑥ 逆指値の徹底:夜中の暴落をシステムに任せる

「寝ている間に暴落したら…」という不安を消します。

- 具体策

- 明日のアクション

⑦ 3ヶ月に一度の「リバランス」

値上がりした資産を売り、安くなった資産を買うことで利益を固定します。

- 具体策

- 明日のアクション

⑧ 情報の遮断:SNSの「通知」をオフにする

SNSの極端な意見(暴落煽りや爆益報告)は、冷静な判断を狂わせます。

- 具体策

- 明日のアクション

⑨ 投資の「検証ノート」作成

同じミスを繰り返さないために、失敗の記録を残します。

- 具体策

- 明日のアクション

⑩ 「30分で説明できない商品」は売却

仕組みがわからないものは、リスクがどこにあるかもわかりません。

- 具体策

- 明日のアクション

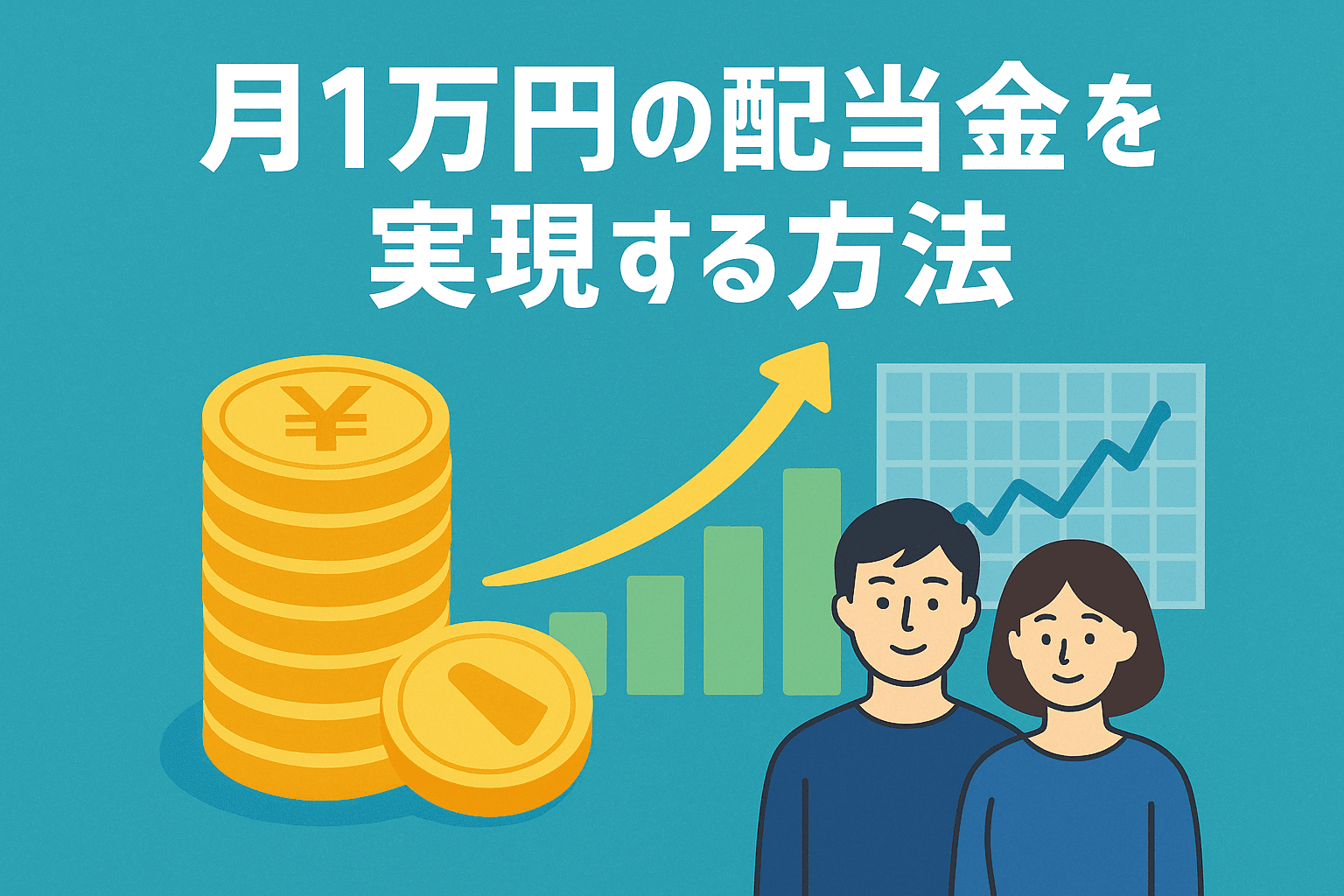

【深掘り】なぜ「15%損切り・25%利確」が最強なのか

私がこの数値にこだわっているのには理由があります。

| 項目 | ルールの意図 | メリット |

| -15%損切り | 致命的な損失(-30%以上)を回避する | 資金の回転率が上がり、次のチャンスを逃さない |

| +25%利確 | 利益がピークアウトする前に「勝ち」を確定させる | ポートフォリオが常にリフレッシュされ、健全化する |

このサイクルを回すと、「負けは小さく、勝ちは着実に」という流れが生まれます。

含み益は、あくまでも「現時点での利益」なので、確定はしていません。

そのため、ルールに基づいて「利確」をすることで、次の投資への元手が手に入ります。

その元手をさらに、別の投資先に投資することで、自身のポートフォリオを常に最新に再構成できます。

初心者が今日から始める3ステップ

- 自分の投資額を把握する

- 売却基準を紙・メモに書く

- 1銘柄だけで試してみる

結論:管理ができると、投資はもっと楽しくなる

リスク管理は、決して「儲けを減らすための制限」ではありません。

むしろ、

安心して投資を続け、最終的に大きな資産を築くための「最強の武器」です。

元証券マンの私でも、予測を外すことは多々あります。しかし、ルールがあるからこそ、大きな失敗をせずに今日まで資産を増やし続けてこれました。

まずはあなたなりの「ルール」を決めてみてください。

投資自体、形あるものではありません。食べ物や消耗品であれば、日々劣化していくのは目に見えて分かります。

しかし、投資資産は日々、価格・価値変動が起きています。

その状態のまま、放置するのは危険です。そのためにリスク管理を行うのです。

リスク管理ができるようになると、投資を行うことが驚くほどシンプルに感じます。難しく考えずにまずは実践してい見ましょう。

以下のチェックリストを参考にして、実践してみましょう!

コメント