投資信託を始めるときによく耳にする「再投資」という言葉。

でも、「再投資」と聞いて、以下のような疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。

再投資ってどういう仕組み?

再投資を受け取るのと何が違うの?

本記事では、投資信託の再投資の仕組みを初心者向けにわかりやすく解説します。

「これから資産形成を始めたい」という方にぴったりの内容です。

目次

投資信託とは?初心者にもわかりやすく解説

投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに分散投資する金融商品です。

簡単にいうと、「みんなでお金を出し合い、プロに運用を任せる仕組み」 です。

そのため、投資信託は「投資初心者に最も人気のある金融商品」のひとつです。

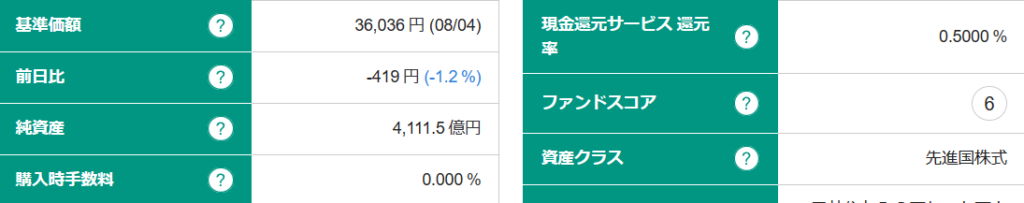

投資信託の基準価額とは?

投資信託の値段は「株価」とは呼ばれず、基準価額(きじゅんかがく) といいます。

また、投資信託を1単位当たり購入するときの単位を「口(くち)」と呼びます。

基準価額は、投資信託の純資産総額を口数で割ったもので、1口あたりの値段 を表しています。つまり、以下のような計算式になります。

基準価額=純資産価額÷総口数

一般的には「1口=1万円」でスタートし、その後の運用成績によって毎日変動します。

純資産価額とは投資信託に集まったお金の合計額

投資信託の「純資産総額」とは、その投資信託に投資家から集まったお金の合計額のことです。

具体的には、投資信託が保有している株式や債券などの資産から、運用にかかる手数料などの負債を差し引いた金額を指します。

純資産総額が大きい投資信託の特徴として、

- 多くの投資家から資金が集まっている=人気がある商品

- 規模が大きい分、運用の安定性が期待できる

- 新しく設定された小規模な投資信託よりも安心感がある

逆に、純資産総額が小さい投資信託は投資家からの資金があまり集まっていないため、繰上償還(運用終了)になるリスクもあります。

まとめると、純資産総額は「その投資信託の人気度や規模を表す数字」です

投資信託を選ぶときには、純資産総額がある程度大きいものを選ぶと安心して長期投資を続けやすいでしょう。

投資信託の基準価額はどう決まる?

投資信託の価格は「株価」ではなく、基準価額(1口あたりの値段)で表されます。

基準価額は、純資産総額 ÷ 発行口数で算出され、通常は1口=1万円からスタートします。

例:基準価額の計算

あるファンド(投資信託)を1口1円で募集したとします。

- Aさんが10万口購入

- Bさんが20万口購入

この時点での純資産総額は、

10万口 × 1円 + 20万口 × 1円 = 30万円

口数は合計30万口なので、基準価額は

30万円 ÷ 30万口 = 1円

1万口あたりで表示すると、10,000円 となります。

運用後の基準価額として、

このファンドが1年間運用され、純資産総額が30万円から40万円に増えたとします。

口数は変わらず30万口なので基準価額は、

40万円 ÷ 30万口 = 約1.333…円

1万口あたりに換算すると、13,000円 となります。

このように、基準価額は投資信託の資産運用結果を反映して日々変動します。

規準価額が1万口あたりで表示される理由

基準価額は一般的に 「1万口あたり」の値段 で表示されます。

これは、投資信託が 運用開始時に「1万口あたり1万円」で設定される からです。

スーパーで販売されているお肉を例に考えてみましょう!

お肉は「100グラムあたり~円」として販売されます。これは、日によって値段が変動するためです。

投資信託も同じく、基準価額は毎日変動するため、1口あたりの値段として表されます。

つまり、「100円で投資信託を買う」という場合は、100円分だけ投資信託を購入するということです。

例えば「ニッセイ外国株式インデックスファンド」の基準価額が36,036円のとき、100円分購入すると口数はおおよそ次の計算になります。

- 購入口数 = 購入金額 ÷ 基準価額 × 10,000

- 購入口数 = 100円 ÷ 36,036円 × 10,000 ≒ 27.74口

つまり、約 28口 購入できることになります。

※ 計算は概算であり、実際の取引処理とは異なる場合があります。

まとめると、投資信託が1万口表示である理由は、運用当初の基準価額を1万口あたり1万円と設定することが決まっているからです。

基準価額は1日に1回しか決まらない理由

投資信託の基準価額は、1日に1回だけ公表されます。

株式と違い、投資信託は複数の株式や債券などの資産で構成されているため、株価のようにリアルタイムで価格を決めることができません。

そのため、市場が閉まった後の資産価値をもとに基準価額を算出します。

●基準価額の決定の流れ

- 投資信託の当日の取引が終了

- 終了時点の株式・債券の価格から基準価額を計算

- 基準価額を公表

- 投資家は、いくら(基準価額)で何口購入できたかを確認

なぜ「ブラインド方式」が採用されているのか

基準価額がリアルタイムでわかると、既存の投資家の利益が損なわれる可能性があります。

例えば、

- 投資信託の全資産 20,000円(口数2口、1口10,000円)

- Aさんが1口売りたい

- 当日の全資産が大暴落して18,000円になった場合

- 前日の基準価額10,000円で売ると、残りBさんの口の資産が8,000円になり損失が増える

このような不公平を避けるため、投資信託は「ブラインド方式」を採用しています。

つまり、購入の申し込み時点では基準価額がわからず、取引締め後に算出されるのです。

海外資産が含まれる場合

海外株式や債券が組み込まれている投資信託では、時差の関係で基準価額の決定がさらに遅くなります。

米国株式の場合、

- 米国市場 9:30

16:00(日本時間 22:306:00) - 当日の基準価額は翌営業日に公表

- 投資家は、購入申し込みの翌営業日に基準価額を確認して購入

ヨーロッパ株式などは、購入確認が翌々営業日になることもあります。

分配金と基準価額の関係

投資信託には「分配金」という仕組みがあります。

分配金は投資信託の資産(信託財産)から支払われるため、分配金を出すと基準価額が減少します。

例えば、

- 全口数 10口、純資産 10万円 → 基準価額 1口あたり 1万円

- 分配金 5万円を支払う → 純資産 5万円

- 基準価額 1口あたり 5,000円

つまり、分配金が出ると基準価額は減少する仕組みになっています。

再投資のメリット(複利効果)

再投資の最大のメリットは、複利効果を得られる点です。

例えば、投資信託で1年間に1万円の分配金が出たとします。

再投資を続けると「元本+分配金」に対して運用が行われるため、時間が経つほど雪だるま式に資産が増える可能性があります。

再投資のデメリット

一方で、再投資にも注意点があります。

資産形成を優先するなら再投資型が有利ですが、「今すぐお金が必要」という人には受取型のほうが適していることもあります。

再投資のメリットを高めるなら、NISAやiDeCoの活用がおすすめ

再投資のメリットである「複利効果」を最大限に活かすには、税金を抑える仕組みを使うのがポイントです。

特におすすめなのが NISA(少額投資非課税制度) と iDeCo(個人型確定拠出年金) です。

通常は分配金や売却益に20.315%の税金がかかりますが、これらの制度を活用することで 税金ゼロで再投資が可能 になります。

まとめ|投資信託の再投資で効率的に資産形成を

投資信託の再投資は、複利効果を活かして資産を雪だるま式に増やす強力な仕組みです。

ただし、生活資金が必要な人や短期投資を考えている人には受取型のほうが合う場合もあります。

長期での資産形成を考えるなら、NISAやiDeCoを活用しつつ、再投資を選ぶのがおすすめです。

投資を始めるには、まず証券口座の開設が必要です。初心者にも人気の証券会社を選んで、資産形成を一歩踏み出してみましょう。

コメント